Contexte

Le 9 juillet, le Premier ministre a annoncé l’actualisation du coefficient de conversion de l’électricité en énergie primaire (Cep). Ce coefficient multiplicateur, appliqué à l’électricité dans le décompte des consommations, a impact sur le classement des logements dans l’échelle Énergie du diagnostic de performance énergétique (DPE).

Équilibre des Énergies vous propose des éléments de réponse pour répondre aux principales interrogations soulevées par cette actualisation.

Quels sont les objectifs d’actualisation du Cep ?

L’objectif de l’actualisation du Cep est de le mettre en harmonie avec les préconisations de la législation européenne le coefficient multiplicateur Cep qui est appliqué à l’électricité, dans le décompte des consommations d’énergie rentrant dans le diagnostic de performance énergétique des logements (DPE), Ce coefficient est actuellement 2,3 alors que la législation européenne (directives 2023-1791 et 2024-1275) propose aux Etats d’adopter le coefficient de 1,9.

Le coefficient de 2,3 pénalise en France les logements chauffés à l’électricité dans la détermination de leur étiquette DPE et conduit à classer comme passoires thermiques (étiquettes F et G) des logements qui ne devraient pas être classés dans cette catégorie compte tenu de leur niveau d’isolation.

Le réajustement opéré sur le Cep permet d’éviter de devoir les interdire à la location. Il constitue par ailleurs un encouragement à installer des pompes à chaleur, notamment en lieu et place de chaudières à combustibles fossiles.

Quels logements sont concernés ? Combien sont-ils ?

On estime qu’environ 600 000 résidences principales chauffées à l’électricité (850 000 si l’on tient compte des résidences secondaires) vont pouvoir quitter la catégorie F des passoires thermiques. Ces logements sont des logements dont la qualité de l’isolation est acceptable mais qui sont aujourd’hui classés F du fait du Cep de 2,3.

Les logements chauffés à l’électricité classés G ainsi que les logements les plus médiocres de la catégorie F resteront passoires thermiques et leur isolation continuera à devoir être renforcée.

Les autres logements chauffés à l’électricité pourront voir leur classement amélioré d’au maximum une classe, ce qui constitue une mesure d’équité par rapport aux logements chauffés au gaz, pour une dépense de chauffage équivalente.

Le classement des logements chauffés aux autres formes d’énergie n’est pas affecté, sauf marginalement à la limite des classes compte tenu de leur usage de l’électricité pour l’éclairage ou la ventilation.

On rappelle qu’au 1er janvier 2024, il y avait 4,3 millions de résidences principales classées passoires thermiques dont 1,4 million chauffées à l’électricité.

Qu’appelle-t-on coefficient d’énergie primaire ?

Historiquement, le coefficient d’énergie primaire est un coefficient introduit dans les années 50 pour mettre en équivalence, dans les statistiques énergétiques nationales, la production d’électricité d’origine hydraulique avec celle des centrales thermiques au charbon de l’époque. Il n’avait pas de valeur réglementaire. Il valait 3,14 puis, à partir de 1972, 2,58 avec l’arrivée des centrales au fioul lourd.

Le problème s’est trouvé compliqué avec le développement de l’énergie nucléaire et des renouvelables solaires et éoliens. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) et Eurostat ont adopté, pour leur statistique, des conventions statistiques d’agrégation des formes d’énergie entre elles auxquelles la France s’est ralliée.

Ce n’est qu’en 2006 que le coefficient d’énergie primaire de 2,58 a acquis en France une valeur réglementaire, par l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente.

Cette valeur a été reprise dans les réglementations thermiques des bâtiments, en particulier dans la RT2012 applicable aux bâtiments neufs. Le coefficient d’énergie primaire est devenu un paramètre réglementaire destiné à encadrer les consommations et à orienter les choix en matière d’énergie de chauffage. C’est ainsi que la RT2012 a, en trois ans, avec le coefficient 2,58, a eu pour effet de doubler la part du gaz dans les logements collectifs neufs et de diviser par trois celle de l’électricité.

Aujourd’hui cet effet doit être corrigé compte tenu de la volonté du Gouvernement de sortir progressivement des énergies fossiles et de promouvoir les usages de l’électricité.

Le 1,9 est-il une donnée scientifique ?

Le coefficient n’est utilisé à des fins réglementaires que dans le secteur du bâtiment et en particulier dans le DPE. On rappelle que le DPE n’a pas vocation à représenter la consommation réelle des bâtiments, c’est un indicateur conventionnel qui permet de comparer entre eux la performance énergétique des bâtiments.

Les coefficients varient en Europe et le même logement peut avoir une performance énergétique différente selon qu’il est situé d’un côté ou de l’autre de la frontière entre deux Etats.

Le 1,9 découle d’une méthode adoptée par la Commission européenne, comme le mandat lui en a été donné en 2012, visant à harmoniser les coefficients d’énergie primaire en Europe.

Cette méthode repose sur une approche balisée mais qui reste conventionnelle. Elle nécessite de convenir de coefficients pour transformer chaque forme d’énergie en énergie primaire et en faire ensuite une moyenne pondérée. Mais quel coefficient donner à une énergie comme l’énergie solaire qui est renouvelable et inépuisable ? Certains pensent qu’il faudrait l’affecter d’un coefficient 0, d’autres du rendement des panneaux photovoltaïques, soit 18 % environ. On observe d’ailleurs que l’électricité d’origine géothermique reçoit par convention un coefficient de 10.

Quant à l’énergie nucléaire, les discussions sont sans fin selon que l’on considère la chaleur nucléaire dégagée dans les réacteurs actuels ou le potentiel énergétique qui pourra être valorisé à l’avenir par les surgénérateurs.

La méthode choisie doit aussi décider de la façon de répartir les consommations d’énergies carbonées entre chaleur et électricité dans le cas d’une production combinée. Elle doit également décider si l’on anticipe ou pas sur l’évolution future des mix électriques. Tous ces éléments influent directement sur les résultats mais ont un caractère conventionnel.

Comment a été déterminé le 1,9 ?

Le coefficient de 1,9 résulte d’une méthode choisie par la Commission européenne parmi quatre méthodes qui lui avaient été proposées en 2016 par les bureaux d’étude qu’elle avait mandatés à cet effet[1]. Le choix de cette méthode a conduit la Commission européenne à actualiser en 2018 la valeur par défaut de 2,5 à 2,1 pour l’application de la directive sur l’efficacité énergétique 2012/27.

Cette valeur a de nouveau été actualisée en 2023 et ramenée à 1,9 pour l’application de la nouvelle directive sur l’efficacité énergétique 2023/1791 (article 31). Il est prévu que ce coefficient soit revu au plus tard le 25 décembre 2026, puis tous les quatre ans.

La nouvelle directive 2024/1275 sur la performance énergétique des bâtiments a prévu dans son annexe I que les États membres peuvent utiliser pour la détermination de la performance énergétique des bâtiments, le facteur moyen d’énergie primaire de l’Union pour l’électricité établi conformément à la directive 2023/1791, c’est-à-dire actuellement 1,9.

Quels sont les autres coefficients en Europe ?

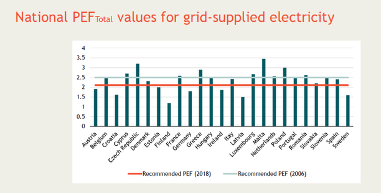

Dans leur étude d’actualisation réalisée en août 2022 ayant conduit au coefficient de 2,1, les consultants mandatés par la Commission européenne ont identifié les valeurs des coefficients d’énergie primaire qui apparaissent dans la figure ci-dessous.

Support to Primary Energy factors Review – Trinomics (20 octobre 2022)

Pourquoi n’y a-t-il pas de coefficient sur les autres formes d’énergie en France ?

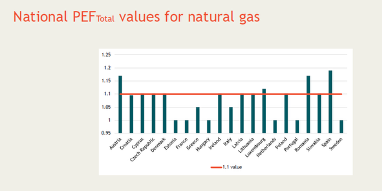

Les consultants ayant travaillé en 2022 pour le compte de la Commission européenne à l’actualisation du coefficient de 2,1 applicable à l’électricité, ont identifié 15 Etats membres appliquant au gaz naturel un coefficient différent de 1 (voir figure).

Support to Primary Energy factors Review – Trinomics (20 octobre 2022)

Pour l’instant, la France applique au gaz naturel un coefficient de 1 dans les calculs du DPE. Cependant, la question se pose d’introduire, comme la plupart des autres Etats l‘ont fait, un coefficient particulier propre au gaz naturel, compte tenu de l’importance prise par la filière d’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) qui, du fait des opérations de liquéfaction, de transport par bateau et de regazéification, occasionne des pertes accrues en énergie et en méthane. On rappelle que le méthane à un pouvoir de réchauffement, sur 100 ans, 28 fois plus important que celui du CO2.

L’actualisation du Cep concerne-t-il les logements neufs ?

Aujourd’hui, la décision relative à la révision à la baisse de 2,3 à 1,9 du Cep ne concerne que les logements existants.

Toutefois, le rapport d’évaluation de la réglementation environnementale 2020 (RE2020), dit « rapport Rivaton », remis à la ministre du Logement le 10 juillet, préconise également la révision du Cep à 1,9 pour les logements neufs.

Il serait en effet naturel que le même coefficient soit utilisé pour les logements neufs comme pour les logements existants.

L’actualisation du Cep porte-t-elle préjudice aux locataires ?

Le passage du Cep de 2,3 à 1,9 ne porte pas préjudice aux locataires dont les factures vont bien évidemment rester les mêmes.

Toutefois, en valorisant mieux dans le DPE les économies d’énergie rendues possibles par les solutions électriques, l’actualisation incitera davantage les propriétaires à moderniser les systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, notamment par l’installation de pompes à chaleur en remplacement de chaudières à combustibles fossiles. Les locataires y trouveront un avantage en termes de dépenses énergétiques.

L’échelle Énergie du DPE reflète-t-elle les dépenses supportées par l’occupant ?

Le DPE a pour objet de fournir des informations sur les logements selon différents critères. La fourchette des dépenses en euros fait partie des éléments d’information à y faire figurer Cette information sur les dépenses attendues est régulièrement mise à jour par les pouvoirs publics en fonction de l’évolution du prix des énergies.

Cependant la dépense en euros ne rentre pas directement dans la détermination de l’étiquette Energie qui est fondée sur la consommation en énergie primaire. Ce calcul en énergie primaire est conventionnel et seule l’énergie finale, également mentionnée dans le DPE, correspond à la quantité d’énergie livrée à l’occupant et payée par lui.

Le calcul en énergie primaire présente cependant un avantage quand le rapport entre le prix du kilowattheure d’électricité et celui du gaz est en ligne avec le coefficient d’énergie primaire. Ce rapport est aujourd’hui de 1,9. Par conséquent, l’actualisation du coefficient permet d’envoyer par le DPE un signal à l’occupant, en ligne avec les dépenses qu’il supporte.

L’étiquette DPE reflète-t-elle la qualité de l’isolation des logements ?

Le classement dans l’échelle Énergie du DPE ne reflète pas directement la qualité de l’isolation des logements. Plusieurs raisons à cela, principalement la prise en compte de la performance des solutions (chauffage, eau chaude sanitaire, refroidissement, ventilation), la comptabilisation des consommations d’énergie en énergie primaire, ou encore le positionnement du logement (l’exposition, le positionnement dans l’immeuble, etc.).

Toutefois, le DPE contient une information précieuse sur la qualité de l’isolation des logements avec l’indicateur Ubât qui caractérise les déperditions thermiques. Plus l’Ubât est proche de 0, plus les déperditions sont faibles et, par extension, plus la qualité de l’isolation peut être considérée comme bonne.

La multiplication des consommations d’électricité par le coefficient d’énergie primaire Cep brouille fortement l’information sur la qualité de l’isolation des logements. Les études montrent que, à qualité de l’isolation équivalente, les logements chauffés au gaz classés D seraient classés F s’ils étaient chauffés à l’électricité. Cela conduit à gonfler fortement le nombre de passoires thermiques chauffées à l’électricité. L’actualisation du coefficient à 1,9 permettra d’atténuer cette anomalie.

L’actualisation du Cep concerne-t-elle les logements chauffés au gaz ou au fioul

Le passage du Cep de 2,3 à 1,9 impacte très marginalement les logements chauffés au gaz ou au fioul. En effet, le DPE comptabilise cinq usages de l’énergie : le chauffage, l’eau chaude sanitaire, le refroidissement, les auxiliaires, liés à la ventilation, et l’éclairage. L’énergie utilisée pour les usages, autres que le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire est en général de l’électricité et bénéficiera donc du coefficient 1,9.

Mais ces consommations sont minimes au regard de celles des usages chauffage et eau chaude sanitaire, surtout dans le cas des passoires thermiques. Les logements situés à proximité d’une limite de catégorie pourront donc bénéficier de l’actualisation et gagner une classe mais cet effet restera limité.

L’actualisation du Cep dispensera-t-elle les passoires thermiques chauffées à l’électricité d’être rénovées ?

Absolument pas. Les passoires thermiques classées G passeront au mieux en classe F. Elles devront être rénovées avant le 31 décembre 2027 pour pouvoir faire l’objet d’un nouveau contrat de location.

Les logements classés F se retrouveront, au mieux, dans la classe E du DPE avec les mêmes restrictions à la location que les passoires thermiques à partir de 2034.

L’actualisation du Cep va-t-elle encourager ou ralentir le développement des PAC ?

Le passage du Cep de 2,3 à 1,9 permet de mieux valoriser les économies d’énergie rendues possibles par l’installation d’une pompe à chaleur dans le classement du DPE.

Cette actualisation va encourager l’installation des PAC air/eau et eau/eau, en remplacement des chaudières à combustibles fossiles, en permettant de gagner deux classes dans le DPE dans 90 % des cas et de sortir ainsi, si le problème se pose, du statut de passoire thermique.

Elle permettra aussi de stimuler l’installation de PAC air/air, en rénovation, notamment en remplacement, lorsque l’installation est techniquement possible, de convecteurs électriques.

Dans tous les cas, les solutions PAC restent compatibles aussi bien avec une approche de rénovation par geste qu’avec une approche de rénovation d’ampleur quand elle est envisageable. Dans ce cas, l’actualisation du coefficient pourra avoir un impact positif sur les subventions accordées, c’est-à-dire sur l’aide qui soutient graduellement les logements en fonction du nombre de classes gagnées dans le DPE. L’actualisation du Cep permet en conséquence d’espérer une subvention plus importante dès lors qu’une PAC est intégrée dans ce type de rénovation qui doit cependant comprendre deux gestes liés à l’isolation.

Les propriétaires seront davantage incités à installer des PAC car ils pourront espérer de ces travaux un meilleur classement dans le DPE et donc une meilleure valorisation patrimoniale de leur logement.

L’actualisation du Cep va-t-elle encourager le développement des radiateurs électriques en rénovation ?

Dans les logements avec un circuit d’eau, il n’est pas réaliste d’imaginer que des radiateurs électriques viennent remplacer les chaudières à combustibles fossiles. En effet, le passage du gaz ou du fioul à l’énergie multiplie mécaniquement par 1,9 les consommations d’énergie primaire, ce qui entraîne en général une dégradation de deux classes dans le DPE, même avec des radiateurs performants. L’opération ne peut s’envisager que pour des logements ayant au préalable atteint un niveau d’isolation élevé.

Il est également à noter que cette substitution impliquerait également des travaux non négligeables d’adaptation du réseau électrique dans le logement et l’adoption d’une solution performante pour la production d’eau chaude sanitaire. Dès lors, les PAC air/eau ou eau/eau et les solutions alternatives efficaces et décarbonées (réseaux de chaleur urbain, géothermie de surface) continueront de rester les références en substitution aux chaudières à combustibles fossiles.

Les logements chauffés par des anciens convecteurs électriques pourront continuer à être rénovés par des radiateurs électriques performants ou mieux, lorsque cela est envisageable, par des pompes à chaleur air/air.

L’actualisation du coefficient va-t-il entraîner une surcharge sur le réseau électrique

L’actualisation du Cep de 2,3 à 1,9 va encourager le recours aux pompes à chaleur pour la rénovation des installations thermiques. Mais les études effectuées par RTE dans le cadre du bilan prévisionnel 2050 ont montré que le système électrique pouvait supporter l’accroissement du parc prévu par le Gouvernement dans le cadre du plan pompes à chaleur.

De plus, les réalisations en matière de pompes à chaleur se situent en 2023 et 2024 très au-dessous des objectifs retenus par ce plan. Évoquer un risque de tension sur le réseau n’a aucun fondement.

Quant au retour massif des solutions électriques dites peu performantes (effet Joule), même avec un Cep ramené à 1,9, remplacer une chaudière fossile par un système électrique peu performant n’a pas d’intérêt pour la personne qui engage les travaux.

D’une part, elle verra son classement dans le DPE se détériorer d’au moins deux étiquettes, d’autre part, elle devra démanteler son circuit d’eau chaude existant, ce qui représente un surcoût certain, voire prohibitif. Une telle transformation, si elle a lieu, devra s’accompagner d’un renforcement de l’isolation dont on pourra se féliciter.

[1] Fraunhofer, Tecnalia, e7 et Trinomics : Evaluation of primary energy factor calculation options for electricity