Le numérique est aujourd’hui le moteur de la croissance aux Etats-Unis. Les data centers en sont la clé de voûte et leur consommation d’électricité y a pris une ampleur considérable, approchant aujourd’hui 200 TWh. L’Europe, la France en particulier, ne veulent pas être distancées. Mais l’impact environnemental des data centers fait débat…

Une nouvelle composante de l’activité économique

Avec la digitalisation accélérée de l’économie, les data centers sont devenus une infrastructure clé du 21ᵉ siècle. Ils permettent le stockage, le traitement et la sécurisation de données massives, essentielles au fonctionnement des entreprises, des services publics et des particuliers. Chaque interaction numérique – consultation d’un site web, envoi d’un e-mail, utilisation d’une application mobile – repose sur ces centres de données.

L’essor de l’infonuagique (le cloud computing) et des mégadonnées (le big data) a amplifié la demande en capacités de stockage et en puissance de calcul. Cette évolution s’observe dans tous les secteurs : industrie, finance, santé, éducation ou encore commerce. Les entreprises externalisent de plus en plus leurs infrastructures informatiques vers des centres de données spécialisés, plus performants et plus sécurisés.

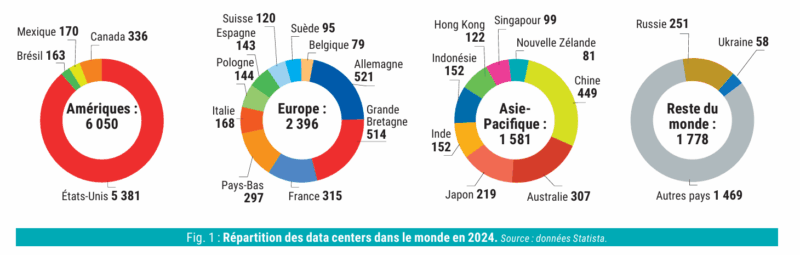

Aujourd’hui, l’intelligence artificielle et le succès grandissant des réseaux de neurones profonds et des grands modèles de langage donnent aux besoins en infrastructures informatiques une nouvelle impulsion. Avec leurs géants du numérique – Google, Meta, Microsoft, Amazon, Apple – les États-Unis dominent de très loin leurs concurrents dans la course à l’intelligence artificielle. Il y avait ainsi, en mars 2024, 11 800 data centers recensés dans le monde, dont 5 381 aux États-Unis, 521 en Allemagne, 514 au Royaume-Uni, 449 en Chine et 315 en France (figure 1)1.

Au-delà de leur rôle technologique, les data centers représentent un levier économique important. Leur construction et leur exploitation génèrent des milliers d’emplois directs et indirects, dans des domaines aussi variés que l’ingénierie, la maintenance, la cybersécurité et la gestion énergétique. Certains États, en Amérique du Nord mais aussi en Europe (Irlande), ont fait du développement des data centers un axe stratégique pour renforcer leur attractivité et dynamiser leur économie.

1 Source : Statista. Nombre de centres de données par pays dans le monde en mars 2024.

Un enjeu énergétique majeur

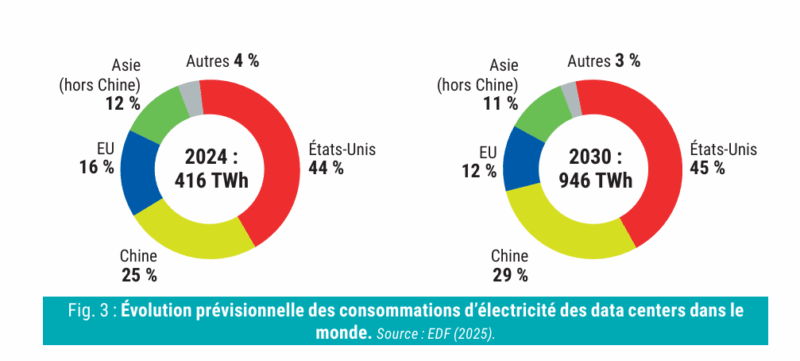

Les data centers absorbent des quantités très importantes d’électricité, dans les unités de calcul et dans les auxiliaires de refroidissement. La majorité de cette énergie est restituée sous forme de chaleur qu’il faut évacuer. Le statu quo qui semblait s’installer en 2021-2022 autour d’une consommation de l’ordre de 200 TWh au niveau mondial, est complètement dépassé aujourd’hui. En 2024, la consommation d’électricité des data centers dans le monde était évaluée à 416 TWh dont 44 % aux États-Unis (figure 3).

Aux États-Unis, en Europe et en Chine, les data centers comptent pour 2 à 4 % de la consommation totale d’électricité, mais comme leur niveau de concentration selon les zones géographiques est très variable, leur impact peut être beaucoup plus prononcé. Il dépasse 10 % de la consommation d’électricité dans cinq États américains et, en Irlande, ils pèsent pour plus de 20 % de la consommation totale.

En 2030, la consommation mondiale pourrait atteindre 946 TWh dont 45 % aux États-Unis (figure 3). Aux États-Unis, il est admis que les data centers pourraient être à l’origine de la moitié de la croissance en électricité entre 2025 et 2030. À cet horizon, ils consommeront plus d’électricité que les industries de l’aluminium, de l’acier, de la chimie et du ciment réunies.

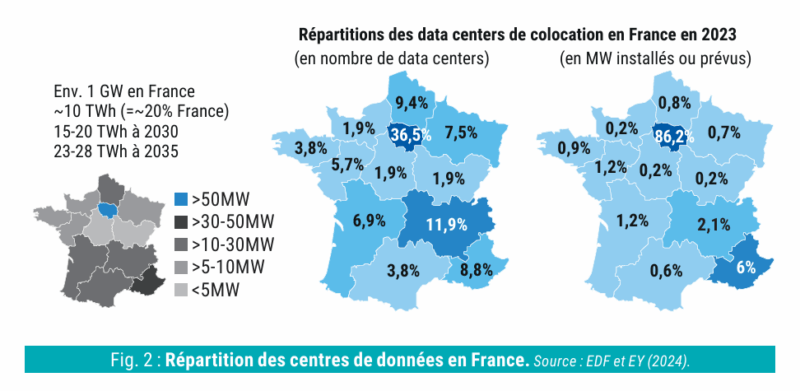

En France, RTE considère que les data centers étaient au début des années 2020 à l’origine de quelque 10 TWh de consommation d’électricité et que cette consommation pourrait atteindre, selon les scénarios, de 15 à 20 TWh en 2030 et de 23 à 28 TWh en 20352.

Un enjeu environnemental

Les centres de données, et plus généralement tous les calculateurs électroniques, tels que nous les connaissons aujourd’hui consomment beaucoup d’électricité et il faut refroidir en permanence les unités. Il y a donc beaucoup de chaleur perdue.

Les puissances électriques mises en jeu sont considérables et peuvent atteindre 1 GW pour les plus grandes installations. Il s’ensuit des émissions de CO2 qui dépendent du contenu en CO2 des kWh consommés mais qui peuvent devenir très importantes. On estime qu’elles pourraient atteindre 2,5 mil- liards de tonnes de CO2 en 20303.

En France, l’électricité est très peu carbonée. Dans son étude de 2025, l’Ademe estime cependant l’empreinte carbone des data centers à 46 % de celle du numérique pris dans son ensemble, soit 13,5 Mt CO2eq, notant que 53 % de nos usages sont hébergés à l’étranger.

Mais le problème des émissions n’est pas le seul. Les data centers consomment beaucoup d’eau, pour le refroidissement notamment. Leur consommation globale mondiale pourrait passer de 560 milliards de litres par an actuellement à 1 200 milliards de litres en 2030. Mais, fort heureusement, les data centers développés aujourd’hui ne consomment plus d’eau en prélèvement direct. Il faut aussi prendre en compte l’espace occupé, le bruit de fond généré qui peut être une gêne pour le voisinage et le recyclage des déchets électroniques en fin de vie.

La réduction de l’impact environnemental des data centers est donc un enjeu majeur de la transition écologique et est soutenue par des réglementations et des labels. Le « green computing » est devenu est un impératif et les exploitants de data centers veillent en premier lieu au PUE (Power Usage Eflectiveness) qui est indicateur égal au ratio entre le total de l’énergie consommée et le total de l’énergie utilisée par les équipements informatiques. Google publie les PUE mesurés sur tous ses data centers et revendique un PUE moyen de 1,104.

Plusieurs approches permettent de réduire l’empreinte écologique des data centers :

- l’utilisation d’énergies renouvelables : de nombreux acteurs du secteur investissent dans des sources d’énergie propres (solaire, éolien, hydraulique) pour alimenter leurs infrastructures. Certains data centers sont déjà alimentés à 100 % par des énergies renouvelables, à l’image des installations de Google et Microsoft ;

- l’optimisation des systèmes de refroidissement : le refroidissement des serveurs est l’un des postes de consommation énergétique les plus importants. Des technologies innovantes, comme le refroidissement par immersion ou l’utilisation de l’air extérieur dans des climats froids (free cooling), permettent de réduire considérablement la consommation énergétique.

- la récupération et la réutilisation de la chaleur fatale : plutôt que de dissiper la chaleur produite par les serveurs, certains data centers la réinjectent dans des réseaux de chauffage ur- bain, réduisant ainsi le gaspillage énergétique.

OVHCloud affiche un PUE allant de 1,21 à 1,29 pour ses sites français5. Mais les PUE des nouveaux sites sont maintenant sous la barre des 1,2 voire 1,1.

En France, le système des certificats d’économie d’énergie encourage les data centers vertueux :

- la fiche BAT-TH-156 soutient la mise en place d’un système de free cooling par eau de refroidissement ;

- la fiche BAT-TH-153 encourage le confinement des allées froides et chaudes ;

- la fiche IND-UT-134 concerne l’optimisation des groupes de production de froid.

Une activité économique à encourager

Malgré les questions environnementales qu’ils soulèvent, mais auxquelles on peut répondre, les data centers constituent pour la France une opportunité économique et technologique incontournable. Leur développement permet non seulement de répondre aux besoins croissants de stockage et de traitement des données, mais aussi de stimuler l’innovation et l’emploi.

Les investissements dans ce secteur sont en forte croissance dans le monde et en Europe, mais la France possède bons atouts :

- un système électrique fiable, avec des ressources rapides à déployer ;

- un réseau de fibre dense autour des métropoles, connecté à l’Europe et au reste du monde ;

- des sites disponibles ;

- une électricité décarbonée, abon- dante et compétitive ;

- un potentiel humain qualifié.

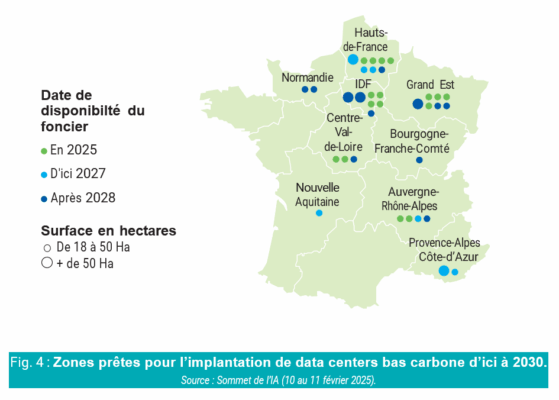

Lors du Sommet pour l’action sur l’IA du 10 février 2025, le gouvernement français a identifié 35 zones du territoire pouvant être mises à disposition de data centers d’ici à 2030 (figure 4).

À la date de publication du présent article, les 35 sites sont devenus 55 au moins. De nouvelles régions, comme l’Occitanie, ont à leur tour fait des propositions.

Des incitations publiques encouragent l’implantation des data centers :

- réduction des taxes sur l’électricité (TICFE) pour ces infrastructures ;

- loi de simplification visant à classer certains centres de données comme Projets d’Intérêt National Majeur (PINM), facilitant leur développement.

EDF s’associe à cette initiative

EDF accompagne le développement des data centers avec une ambition de décarbonation. EDF est le troisième propriétaire foncier en France. Six grands sites ont été identifiés comme permettant de faire des offres clés en main à différents horizons de temps, dans une démarche de minimisation des impacts.

Dès le 3 mars 2025, EDF a lancé deux premiers appels à manifestation d’intérêt (AMI) auprès des entreprises du numérique, pour leur proposer un accès à trois sites adaptés à l’accueil de nouveaux data centers en France. Trois autres sites seront proposés prochainement.

Ces sites ont été sélectionnés sur la base de nombreux critères, incluant le raccordement au réseau RTE, l’acceptabilité des territoires, les contraintes environnementales et l’accès aux infrastructures. Les anciens sites thermiques de Montereau, La Maxe et Richemont ont été retenus pour leurs capacités foncières et énergétiques. Leurs puissances maximales délivrables par RTE à terme pourront atteindre 1 GW pour Montereau et 800 MW cumulés pour La Maxe et Richemont.

Ces premiers projets illustrent la volonté du groupe EDF d’accompagner l’ensemble des acteurs de ce secteur d’activité en forte croissance et de permettre aux porteurs de projets de gagner un temps considérable dans leur développement, ce qui est un facteur déterminant dans la compétition internationale actuelle.

Selon Stéphane Raison, directeur en charge de l’installation des grands sites de consommation au sein du pôle Clients, Services et Territoires d’EDF : « cette politique de soutien aux data centers constitue l’un des quatre leviers identifiés pour contribuer à accélérer l’électrification de notre économie : les transports, l’industrie, le bâtiment et les data centers, avec un enjeu de 150 TWh de consommation additionnelle d’électricité d’ici à 2035 ».

Deux exemples français de data centers vertueux sur le plan énergétique

GrenoblIX 2 (Grenoble)

Ce data center utilise l’eau d’une nappe phréatique à 14 °C pour refroidir ses serveurs, formant un circuit fermé qui maintient une température intérieure stable de 25 °C. L’eau réchauffée est réutilisée par des bâtiments industriels voisins. L’alimentation en électricité provient de sources renouvelables (hydroélectricité, éolien et panneaux solaires).

Interxion (Marseille)

Ce centre exploite l’eau souterraine à 15 °C d’une ancienne galerie minière (River Cooling) pour refroidir ses serveurs via un échange thermique. Ce procédé réduit la consommation énergétique, optimise le rendement (PUE de 1,2) et diminue les émissions de CO₂ en évitant la climatisation classique.

Aperçu sur le long terme

Les grands calculateurs électroniques ne sont pas condamnés à rester indéfiniment de grands consommateurs d’électricité. Les calculateurs manipulent des bits d’information et les font basculer entre 0 et 1. L’énergie minimale pour réaliser cette bascule est la limite de Landauer qui, à température ambiante, est de 2,80 zeptoJoule (1 zJ = 10-21 J).

Partant de cette limite, on s’aperçoit que les calculateurs les plus performants ont, sur le plan thermodynamique, une efficacité extrêmement faible. Le cerveau humain, qui consomme environ 25 W, a, en ordre de grandeur, une efficacité 1 000 fois supérieure.

Sera-t-il possible un jour de remplacer l’électronique par une autre technologie plus performante, comme les LED ont remplacé les lampes à incandescence ? Des recherches sont en cours, en France notamment, sur les calculateurs quantiques et sur la spintronique. Peut-être que d’ici à la fin du siècle, on regardera les data centers d’aujourd’hui comme on regarde les lampes à huile !

2 Source: RTE : Bilan prévisionnel 2023-2035 – Fascicule 2 : la consommation (2024).

3 Sources : Reuters (septembre 2024).

4 Source : https://datacenters.google/intl/fr_ALL/efficiency/

5 https://www.ovhcloud.com/sites/default/files/external_files/kpis_per_dc-fy24.pdf?_gl=1ga919j_gcl_au*MjExMDE2MTA2MC4xNzUxNzAzNTYw