L’objectif de la RE2020, rendue applicable par le décret du 29 juillet 2021 était d’intensifier l’effort entrepris par la RT2012 visant à réduire les consommations d’énergie dans les bâtiments, à favoriser l’appel aux énergies renouvelables et à promouvoir la réduction des émissions de CO2 tant à l’exploitation qu’à la construction, selon une approche fondée sur le cycle de vie des bâtiments.

L’examen des résultats publiés par l’observatoire de la RE20201 permet d’apprécier si l’objectif d’une construction neuve décarbonée est en passe d’être atteint, mais aussi si les conditions mises au respect de cet objectif ne sont pas préjudiciables au secteur de la construction aujourd’hui en difficulté.

Un cadre réglementaire stable

Par décret en date du 30 décembre 2024, les pouvoirs publics ont adapté les exigences de la RE 2020, afin de tenir compte du retour d’expériences de l’application de la réglementation depuis le 1er janvier 2022.

En réalité, ces modifications ont été peu nombreuses et n’ont pas modifié les prescriptions essentielles de la RE2020. Les six indicateurs de performance et les valeurs des seuils réglementaires ont été confirmés, à une exception près : celle de l’indicateur Icénergie_maxmoyen, assouplie pour faciliter l’accès des maisons aux réseaux de chaleur. Maintien également des obligations de moyens, tant au niveau des surfaces vitrées que de la performance d’étanchéité et de la ventilation.

Avec cette mise à jour, le cap de la RE2020 demeure inchangé.

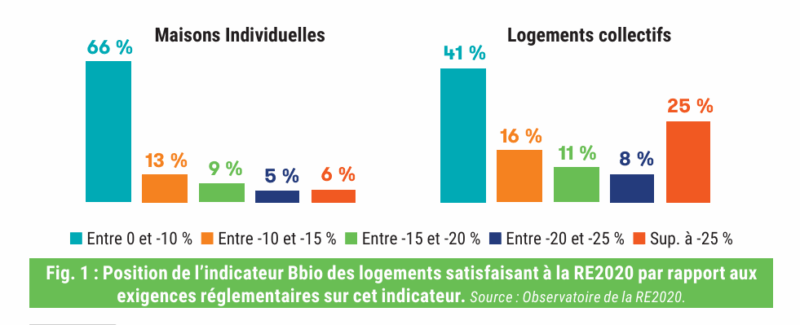

Une performance Bbio fortement impactée par le coefficient de conversion en énergie primaire

Tous les projets respectent la contrainte Bbio fixée par la réglementation, mais on note une performance supérieure à 10 % pour 34 % des maisons individuelles et pour 59 % pour les immeubles (figure 1). Cette recherche d’un Bbio sensiblement inférieur au Bbio_max traduit la nécessité de réduire les consommations finales des logements chauffés à l’électricité qui se trouvent pénalisés par le coefficient de conversion de l’électricité en énergie primaire qui reste bloqué à 2,3 alors que le coefficient par défaut retenu par la Commission européenne est de 1,9. Ceci n’est pas sans conséquences sur les coûts de la construction neuve et pose la question de l’utilité d’un tel maintien.

Les systèmes électriques s’imposent en maisons individuelles, partiellement en logements collectifs

Dans les maisons individuelles

La pompe à chaleur (PAC) s’impose à 98 % comme système de chauffage de référence. 40 % de ces PAC sont de type air/ air, 60 % de type air/eau. La PAC domine à 60 % la production d’eau chaude sanitaire devant le ballon thermodynamique (40 %). La ventilation mécanique simple flux s’impose à 98 % comme la solution de renouvellement d’air. Quant au refroidissement, la PAC air/air l’assure à 80 %, mais pour 11 % seulement des maisons individuelles.

En logements collectifs

La PAC a davantage de peine à s’imposer (38 %), avec un chauffage au gaz (35 %) qui résiste plutôt bien. La PAC air/ eau représente 68 % des PAC.

Au niveau de l’eau chaude sanitaire, les équipements sont plus variés, en raison du recours au gaz et aux réseaux de chaleur pour le chauffage. La PAC couvre 23 % du marché, le ballon thermodynamique 28 %, laissant donc un peu plus de la moitié du marché au gaz (35 %) et aux réseaux de chaleur (12 %).

La ventilation mécanique simple flux est dominante et est retenue dans 99 % des immeubles. Quant au refroidissement, les équipements ne sont présents que dans 11 % des immeubles, via la PAC (91 %) , une centrale de traitement de l’air (8 %) et les réseaux de froid (1 %).

Le Cep, nr est le coefficient directeur en matière de performance énergétique, à l’origine d’écarts importants au niveau du Cep

Dans les maisons individuelles

La valeur réglementaire du coefficient Cep, nr_maxmoyen est de 55 kWhep/(m2.an) alors que celle du Cep_maxmoyen est de 75 kWhep/(m2.an). Ceci peut expliquer pourquoi, dans la pratique, la quasi-totalité (94 %) des maisons ont un Cep inférieur de plus de 25 % au seuil maximal moyen autorisé.

Compte tenu du Bbio, on peut estimer que la performance sur le Cep, nr, et donc sur le Cep, tient aux systèmes de production de chaleur et d’eau chaude sanitaire que sont la PAC pour l’un et le chauffe-eau thermodynamique pour l’autre.

En logements collectifs

La valeur réglementaire du coefficient Cep, nr_maxmoyen est de 70 kWhep/(m2.an) alors que celle du Cep_maxmoyen est de 85 kWhep/(m2.an). Ceci peut expliquer pourquoi 89 % des immeubles ont un Cep inférieur de plus de 15 % au seuil maxmoyen réglementaire.

Les résultats sont plus nuancés que pour la maison individuelle, sans doute en partie en raison d’une plus grande diversité des énergies de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire.

L’Icénergie, maître de la décarbonation en logements collectifs

Dans les maisons individuelles

Ce critère n’est pas discriminant puisque 99 % des maisons individuelles atteignent un seuil Icénergies inférieur de plus de 25 % au seuil réglementaire de 160 kg éq.CO2/m2 qui est constant sur la période 2025/2031, excepté pour les maisons raccordées au réseau de chaleur qui pourront aller jusqu’à 200 kg éq.CO2/m2.

En logements collectifs

Les seuils passeront de 560 kg éq.CO2/m2 à fin 2024 à 260 kg éq.CO2/m2 à compter de 2028, soit une réduction de 53 % entre 2025 et 2028. Ce coefficient devient discriminant pour les immeubles chauffés aux énergies fossiles. 40 % des immeubles ont en effet un Icénergie qui ne respecte pas le seuil de 2025, un pourcentage à mettre en correspondance avec la part gaz de 34 % dans les immeubles.

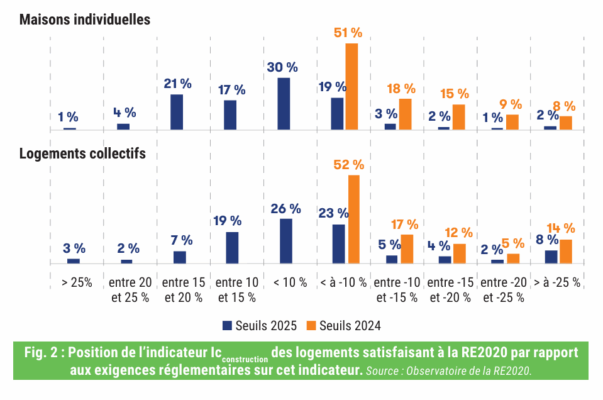

L’Icconstruction peut mettre en difficulté la construction

Dans les maisons individuelles, seules 27 % respectent les seuils de 2025, 8 % les seuils de 2028 et 3 % ceux de 2031.

Au niveau des immeubles, la situation est légèrement meilleure : 43 % respectent les seuils de 2025 mais la situation se dégrade notablement pour passer à 18 % au regard des seuils de 2028 et 8 % de ceux de 2031.

Au moment où la construction de logements neufs est en difficulté, avec des coûts orientés à la hausse, faut il aller aussi vite dans l’atteinte de cet objectif ? La mission que la ministre du Logement a confié à M. Robin Rivaton visant à évaluer le coût financier du prochain seuil de la réglementation RE2020 au regard du bénéfice environnemental apportera sans doute un éclairage sur cette question.

Quelles conclusions ?

La construction des maisons individuelles est à présent totalement décarbonée au niveau de l’exploitation et celle des immeubles va l’être à partir de 2025 avec l’application du nouveau seuil Icénergie. Le point d’étape 2028 en fera très certainement la démonstration.

Des difficultés se profilent pour les constructions à venir quant au respect des seuils de Icconstruction. Pourra-t-on exiger des bâtiments de respecter simultanément les contraintes d’un Icconstruction exigeant et celle d’un Bbio qui doit être tiré vers le bas, au-delà de l’exigence réglementaire, afin de permettre à l’électricité de respecter les contraintes en énergie primaire, au risque de rendre le coût de la construction insupportable ?

Aligner le coefficient de conversion de l’électricité en d’énergie primaire donnerait une marge de manœuvre aux acteurs de la construction neuve pour baisser les coûts de production des logements sans remettre en cause leur savoir-faire et les performances énergétiques et environnementales des logements en exploitation.

Glossaire

Bbio : Besoin bioclimatique de chaud , de froid et d’éclairage

Cep : Consommations en énergie primaire des énergies renouvelables et non renouvelables

Cep, nr : Consommations en énergie primaire des énergies non renouvelables

Icénergie : Indicateur des émissions de CO2 des énergies consommées sur la durée de vie du bâtiment (50 ans)

Icconstruction : indicateur des émissions de CO2 liées à la construction du bâtiment, à sa maintenance et à sa fin de vie, évaluées sur la durée de vie du bâtiment (50 ans)